広報誌 詳細版 先駆者に聞く 物質材料科学のこれから

冒頭で紹介されている世界を変えた日本生まれの材料の数々。それらの画期的な成果はどのようにして生まれたのでしょうか。そして、これからもそうした成果が次々に生まれるために必要なことは何でしょうか。山積する地球規模の課題に対し、さまざまな新材料が果たすべき役割はますます大きくなっています。元素資源の制約のもと、日本の物質材料科学の強みを将来につなげていくために必要なことは何か、生みの親たちに経験を踏まえて語っていただきました。

聞き手:辻 篤子

─ネオジム磁石はどのようにして生まれたのですか?

「当時主流だったサマリウム・コバルト磁石の研究から始まり、まず、なぜ磁石になるのかを勉強しました。サマリウム、コバルト、鉄、銅、ジルコニウムの5元素からできていて、磁気を担っているのはコバルトです。本来は鉄の方が磁気モーメントも大きいので、鉄の方がいいというのは誰でも考えるでしょう。希土類は磁石の特性を助ける役割なので、サマリウムでなくてもいいことはわかっていました。ただ、鉄がいいと思っても、希土類と鉄の磁石はできないと皆が思い込み、諦めていました。私は諦めず、なぜできないのか考えていました。そんなとき、希土類磁石に関する講演を聞き、鉄を合金にするときにホウ素を入れるアイデアを思いつきました。そして、早速試したらうまくいきました。新しい化合物の磁気を測定したら磁石として有望だということに気がつきました」

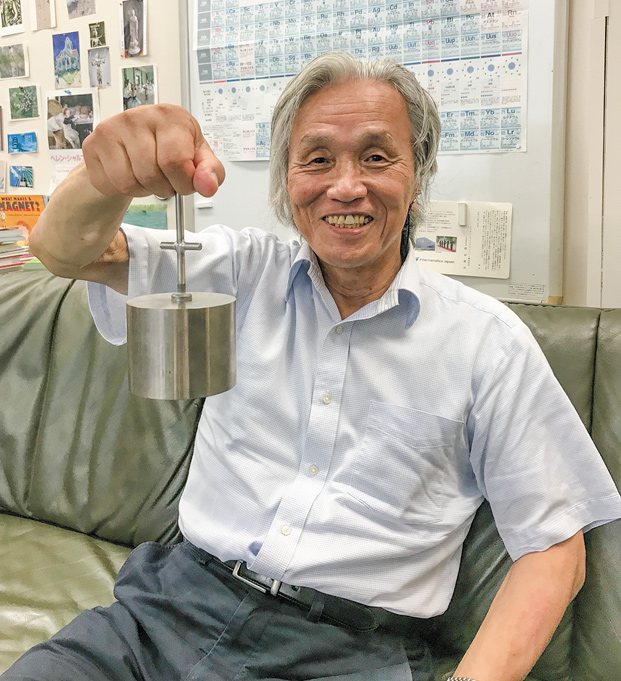

スマートフォンに組み込まれたバイブレーター。

高性能なネオジム磁石ならではのコンパクト化が実現した。

─できるまでに時間はどれくらいかかりましたか。

「計算するよりも実験した方が早い。サマリウム・鉄・ホウ素合金を作ったところ、キュリー温度は上がるが磁気特性は悪くなったので、いろいろと希土類元素を変えて実験してみたら、ネオジムがいちばんいいことがわかりました。これは実験を始めて1年程度のことでした。この組み合わせの合金を実際の磁石にするめどを得たのはそれから3年後でした。ここまでは富士通(株)での研究で、実際に作って完成させたのは住友特殊金属(株)(現在日立金属(株)に吸収合併)に転職して2カ月後です。世界最強の磁石として特許出願し、その2週間後、米国からも同じ内容の出願がありました」

─実に際どいタイミングでしたね。

「少し遅れていたら、ダメでした。

富士通では材料を生産することはしておらず、上司との関係も悪かったので退職し、出身地の関西にある材料メーカーである住友特殊金属に移ったことが幸いしました。社長は『買いたいものは何でも言え』と言って、人もたくさんつけてくれました。私が50種類くらいの組成表を作って、みんなで『うわーっ』とばかりに積極的に取り組んで、2カ月で世界チャンピオンデータを出すことができました。さらに、見つかった世界最強磁石の磁気特性の合金組成依存性や製造条件依存性を調べて、量産化に必要な基礎データを広範囲に調べていきました。そして、私が住友特殊金属に入って3年後にはネオジム・鉄・ホウ素磁石が量産化されました。いわばベンチャーとしての私に投資を即断し、研究を進めさせてくれた企業の役割が大きかったと思います。大企業の中でも自由な研究を進めるチャンスを作る、例えばベンチャーをつくってやっていくなど、私のときのようなシステムができるといいと思います。企業には、よく言われるように『イノベーションのジレンマ』があり、今の技術で利益を上げたいので、改良はするけれど、大きく変えることはしません。だからこそ、大企業とベンチャーをいかに組み合わせるかが課題だと思っています」

─振り返って、成功のポイントは何だったのでしょうか?

「東北大学で金属材料の研究で博士号を取り、大学に残りたいと思っていましたが、あまりいい論文が書けず、大学のポストにはつけませんでした。それでいやいや就職しました。会社に入って与えられた研究テーマは希土類コバルト磁石の改良でした。会社の研究は目標がはっきりしていて、私に向いていると思いました。希土類コバルト磁石ではなく、希土類鉄磁石は必ず人類のためになる、安くて強い磁石を作ろうと粘り強く考え続けたことがよかったと思います」

─先んじたおかげで、元素戦略プロジェクトでも磁石研究が大きな柱になって展開されています。

「ネオジム磁石と、大同特殊鋼(株)の入山恭彦さんが発見したサマリウム・鉄・窒素磁石、この二つの研究を核として希土類鉄磁石の新しい研究分野が開かれました。基礎研究から応用へ、演繹的アプローチで発展し、産業と学問の両方へ研究分野を広げ、世界をリードする成果が上がっていると思います。この方向でますます研究を発展させ、希土類鉄磁石の研究分野で世界を席巻していただきたい。そうした元素戦略プロジェクトの研究の中で、ネオジム磁石でのホウ素の役割に関する従来の説を否定する結果が出て、謎が深まり、驚いているところです」

─ホウ素の役割はまだわかっていないのでしょうか?

「いまだにはっきりしません。ホウ素を入れて金属の原子間距離を広げたら結晶の強磁性状態が安定するのでは、というのが私の最初のアイデアでした。ホウ素、炭素、窒素といった、周期表で最初に出てくる小さい元素は結晶のすきまに入りやすいので、結晶格子を広げてくれるはずと考えました。それが正しかったかどうか、今もわかりません。しかし、とにかくできました。ところが、磁気物理学研究の大家である金森順次郎先生は、ホウ素の役割は格子間距離を広げるのではなく、鉄の磁気を担っている電子にホウ素の電子が化学的に結合して、鉄の磁気特性を改善していると説明されました。鉄の3d軌道の電子とホウ素のp軌道の電子が影響しあっているということでした。それで、私もずっとそれが理由だと思っていたんですが、元素戦略プロジェクトの三宅隆さん(産業技術総合研究所)の研究で、ネオジム・鉄・ホウ素化合物結晶のホウ素を仮想的に結晶の中から取り除いて空孔をつくり、磁気特性を計算した結果、空孔、つまりホウ素がない方が磁気が大きくなることが最近わかりました。これが本当であれば、これまでの説明はなんだったのかということになります。私はネオジム・鉄・ホウ素磁石を発見し、実際に結晶を作るときはホウ素を入れなければできないのに、ホウ素の役割はいまだによくわからないのです」

─奥深さを感じさせます。

「全く新しいものを生み出すには、演繹的に考えるだけでなく、試行錯誤的な試みが欠かせないということだと思います。基礎的、原理的な観点から始めてだんだんと積み上げていく、そんな演繹的研究だけでは、私がネオジム磁石を作ったときのような試行錯誤的なことができません。元素戦略プロジェクトで最近、東北学院大学の嶋敏之先生がサマリウム・鉄・コバルト磁石に試行錯誤でホウ素を入れてみたところ、特性がよくなることがわかり、新磁石につながりました。嶋さんと話したら、『佐川さんに影響を受けた』とのことでした。やってみないとわからない。材料はそういうものです。この研究は大きく伸びていく可能性があります。そうした試行錯誤的なアプローチを大切にしてほしいと思います」

─AIの登場で研究は変わりつつあります。材料研究にAIは役立ちそうですか?

「決まったルールの中ではAIの方が強いと思いますが、研究にルールはありません。AIはあくまでも今の発展の範囲であり、それから飛び出すことはできません。壁を突破するためには、積み上げる研究、つまり演繹研究ではだめです。逆帰納法という言葉が言われますが、こういうものが欲しいというところから原理の方へ向かっていく。そういう研究は勘が重要で、AIにはできません。AIは確かに強力ですが、現在知られていないまったく新しいものを見つけるには無力です。それができるのは人間の研究者です。例えば鉄を使わない新磁石だってあるかもしれませんよ」

─今取り組んでおられることは?

「ネオジム鉄磁石の問題は熱に弱いことで、最初に開発した世界最強の磁石は50℃で磁性がなくなるので、おもちゃにしか使えないと揶揄されました。住友特殊金属時代にジスプロシウムを添加することで耐熱性が向上することがわかり、実用化されましたが、ジスプロシウムは元素戦略的に問題があります。使わずにすむ研究を進めており、ほんのわずか入れる程度でうまくできそうになってきました。この研究がうまくいけば、私の研究は一段落と考えています」

─これからの日本の材料研究の発展のために必要なことは?

「新たな『核』をつくる研究に挑戦できるような研究体制と教育とが何より重要です」

─若手研究者へのアドバイスを。

「メインの仕事をやりつつ、自由な時間があればそれを生かしてください。考えること、考え抜くことが研究者としていちばん大事です。頭の中で研究を進めて、頭の中で実際に実験してみる。私はウイークデーに考えて週末に1回実験室で実験をしていました。社会のニーズを満たし、自分の力で世界を変えるのだということを考え続ける。そのために何が必要なのか? 自分ができることを押し付けるのではなく、そのニーズに対して何ができるかを問い続ける。ニーズは基礎研究のニーズでもいい。基礎研究を発展させるために必要な研究もニーズです。日本では、『こんなものいかが研究』『それはさておき研究』とでも言いたくなるような、自分ができることを押し付ける研究が多いのが気になっています。若手に限りませんが、ニーズに真っ向から取り組んでほしい、そう思っています」

さがわ・まさと

大同特殊鋼(株)顧問。

独自の観点から新しい永久磁石材料の開発に取り組み、1982年、Nd-Fe-B(ネオジム-鉄-ホウ素)系の組成を発見。加工技術の開発を重ねて工業材料として完成させた。

ネオジム磁石の他の磁石に対する優位性は大きく、今も最強の磁石の地位を保っている。

─リチウムイオン電池の成功をもたらしたものは何だったのでしょうか。

「まず、小型電池は日本で成功したわけですが、その背景には物質材料科学の強さがあります。リチウムイオン電池の主要な構成材料は正極、負極、電解液、そして、セパレーターであり、日本が得意とする新しい材料の集大成という面があります」

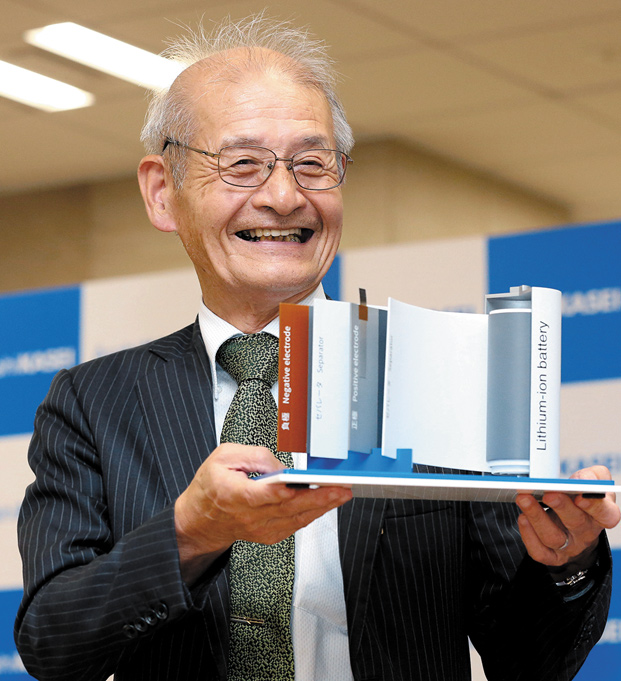

自動車の駆動用バッテリーに搭載されたリチウムイオン電池。

繰り返し充電可能、かつ軽量で高出力で、さまざまな機器に採用されている。

─もともと電池開発をめざしていたのではないそうですが。

「歴史的にいうと、1970年代に白川英樹さんが開発したポリアセチレンがブレークポイントになりました。この新材料の活用をめざして、世界中でフィーバーが起きていました。私も最初は電池とは一切関係なく、素材の本質を見極めて製品につなげていこうという中で、いろいろな用途、例えば太陽電池や導電性材料、あるいは半導体としての機能を調べていました。その中で、新型2次電池の開発は負極材料に課題があり、新しい負極材料が求められていることを知りました。そこから電池材料につながっていきました」

「ポリアセチレンが日本で最初に発見されたのも大きなきっかけですね。さらに、福井謙一先生のフロンティア電子論がそのルーツにあります。ポリアセチレンは金属光沢を有し、カーボン1個ごとに電子1個がある。銅線の代わりになるのではとも言われていました。この研究が元素戦略の流れをつくったとも言えます」

─元素戦略プロジェクトの取り組みをどう見ておられますか?

「物質材料科学は従来、実験科学中心でしたが、元素戦略はアプローチとして計算科学を導入しています。計算科学やデータ科学と実験科学のデータが合わなければ、実験や計算を繰り返す。これは非常に面白いと思います。白川先生のポリアセチレンと福井先生のフロンティア電子論の関係と似ているところもあります。また、最近はマテリアルズ・インフォマティクスが大きな力になると思います。それと実験を回していけば、いつかは該当する物質が見つかるはずです。そのようなアプローチはユニークで、物質材料科学の力になると見ています」

─AIやビッグデータによって、物質材料科学の研究は変革期を迎えているようです。

「重要なのは、質の良いビッグデータが集まっているか、だと思います。入力されたビッグデータが偏っていると、AIは答えを間違えます。特に、ネガティブデータがインプットされているかどうかが大事です。一般的に、うまくいっているデータは残りますが、ネガティブなデータは、研究が中断された時点でメンテナンスされず、散逸してしまいます。そうした失敗例をためる必要があります。失敗データを含めないとAIは賢くなりません。これがAIの本質であり、その意味で現状のAIは危惧されます。例えば制癌剤の分子設計では、『効く』『副作用がある』など〇×△をはっきりさせたデータがたまっているそうです。こうしたデータベースが共有されていると分子設計の間違いがわかるので、AIを適用しやすい。一方、リチウムイオン電池では、『温度サイクル試験は良いが、高温特性はだめ』『高温特性は良いが、低温特性はだめ』など、〇×△の要素が多すぎて良し悪しを判断しにくい面があります。しかも、研究者は良いデータを出したいので、本当は×があってもインプットしない。そうしたインプットがあれば、悪いところがわかるはずで、大変有用です」

「日本の物質材料科学は強く、圧倒的に優位です。過去のデータ、とくに成功例は多く、その蓄積もあります。一方で、過去に失敗したデータも間違いなくあるので、それがAIにインプットされるようになればいいと思います。いったん研究が途切れてしまうと、そのデータの収集は難しい。失敗を主とした論文はなく、過去の失敗データを持っている研究者はすでに現役をリタイアしています。そのような方々に聴いて回るといった気概が必要かもしれません。マイナスのデータも、他国よりはるかに多くあるはずです」

─日本の物質材料科学がますます強くなるには何が必要ですか?

「新しい技術が生まれる過程、あるいは、新しい材料を見つけていく過程が重要です。そこからブレークスルーが生まれます。製品化まで行き着かないかもしれないけれど、きっかけを与えてくれるからです。そのためには、材料そのものの特性や機能の本質を見極める研究者が必要です。私の経験でもそうでしたが、材料の本質を見極めて、その材料そのものでなくても、最終的に利用される材料につなげていくことが重要です」

「実験と計算のかけ算、この両輪で進める必要があります。研究者1000人に1人くらいの独創的な発見をしたとしても、世界的に見ればかなりの数になるのでオンリーワンにはなりません。しかし、計算と実験がパートナーとなってそれぞれが独創的な発見をすれば、かけ算になるので、100万分の1になる。こうなれば、世界中でもそのレベルの発見は1人か2人しかいません。かけ算での成果は可能性があるということです。ただし、分野の違う人同士でないと、かけ算になりません。そんなふうに、異分野融合はもっと広い範囲で行う必要があると思います」

「例えば、新型コロナもそうです。医学だけでなく、社会学も必要で、感染症学と社会システムなら、かけ算になる。このように異分野との交流を意識的に進める必要があります」

─異分野同士の場合、尖っていればいるほど言葉が通じないこともあります。

「それだけ難しい面があるからこそ、かけ算が効くのです」

─企業間もそうでしょうか。

「そこは重要なポイントです。企業間でも同じです」

─先生のお仕事もそうですが、日本の物質材料研究で企業が果たしてきた役割の大きさを考えれば、企業をどう巻き込むか、重要な課題ですね。

「ある時期、日本の企業が非常に元気だったことがありますが、私の研究も企業にいたからこそです。リチウムイオン電池の負極材料は炭素ですが、旭化成(株)で特殊なカーボンファイバーVDCFが身近にあったことが幸いでした。特性が非常に良かったんです。もし会社にいなかったらこの材料は使えず、できなかったかもしれません」

「産官学の連携が重要であるゆえんでもあります。大学の先生に、10年後役に立つものを見つけなさいといっても無理です。企業なら、10年後はこれ、20年後はこれ、と明確に打ち出せます。しかし、これは企業にとってトップシークレットなんです。同業他社に伝わるとマネされてしまいますから。ですから、産官学で難しいのが産業界同士です。本音でつきあえるようになるといいのですが、難しい。例えば、ドイツではガリバー企業がそれぞれの分野で活動しているので競合がなく、オープンにしても困りません。日本の場合は会社の数が多く、まとめにくいし、無駄な競争をしている面もあります。ただし、国が管理するのはよくないので、コントロールは難しいです」

─自社にとってのトップシークレットは相手にとってそうとは限らず、さほど重要でないものが他社にとっては重要ということも往々にしてあるとおっしゃっておられましたが。

「大半のケースはそうですね。日常的な付き合いを活性化させて、ボトムアップとトップダウンの双方のアプローチで交流し、うまくいったら利益折半といった状況をつくるのがいいと思います。分野のかけ算、そして、企業同士の本音のつきあい。これをもう少しうまくやると日本の潜在力が生かせると思います。自社では大したことがない技術が他社では生かせる可能性も高い。こうしたことを実現するのが今後の企業の課題だと思います」

─これからの元素戦略はどうあるべきでしょうか。

「今最も求められているのはサステイナブル社会への貢献です。情報技術で世界が変わりつつありますが、突き詰めれば環境問題しかないのではと考えています。より便利になるというだけだと、世の中の人はついてきません。むしろこれ以上はもういらないという感覚がある。環境問題がまずあって、そこに利便性やコストの観点が加わると、その製品はグローバルになります。元素戦略プロジェクトは、持続可能社会を築くための技術革新をめざすべきだと思います」

─電池もそうですが、機能性材料として多く使われているレアメタルなどの資源偏在の問題にどう対応すればよいでしょうか。

「リチウムイオン電池の場合は、リチウム、コバルトが課題です。希少資源に対応するには①非レアメタル化、②リサイクル、③シェアリングが必要です。シェアリングとは、例えば太陽電池は1日8時間しか働いておらず、16時間は遊んでいます。夜は別の目的で機能を発揮できるようにすれば、コストは折半できます。デバイスを遊ばせないことは、資源の節約につながります。シェアリング実現のためには、AIやIOTなども必要になります。シェアリングは、多少希少な元素でも、効果的であれば使ってもよいという考えにもつながります。国家戦略としても取り上げるべき考え方だと思っています」

─若い研究者へのメッセージを。

「今は、絶好のチャンスです。地球環境にしても感染症にしても、人類が解決しなければならない社会的な要求が明確で、かつ、まだ技術がついてきていません。こんな機会はなかなかないでしょう。これらの課題を解決していけば、世界中から尊敬されます。研究者の活躍の場が今ここにあるのです。SDGsのゴールは2030年です。サステイナブルな社会の実現に貢献できれば、世界中でただ一人の研究者になれる、絶好のチャンスです」

よしの・あきら

旭化成(株)名誉フェロー。名城大学教授。

2019年、リチウムイオン電池を開発したことによりノーベル化学賞を受賞。繰り返し充電可能、かつ軽量で高出力なリチウムイオン電池はスマホなどに使われ、モバイル時代を開いた。

また近年では、電気自動車の充電池にも使われ、化石燃料に頼らない社会の実現に貢献している。

─青色LEDの開発に成功した要因は何でしょうか。

「最も大切だったのは先達としての赤﨑勇先生の存在です。赤﨑先生は、名古屋大学で半導体工学の研究室を立ち上げられた有住徹彌先生の下でゲルマニウムの単結晶育成から始めました。もともと京大理学部出身で、結晶が大好きなんですね。その後、松下電器産業(株)に異動して、砒化ガリウムから始められた。そうした中で赤﨑先生は発光にこだわられていました。ゲルマニウムは光らないが、ワイドギャップ半導体の化合物は光る。それがとても楽しかったとのことです。通産省(当時)の青色レーザプロジェクトでは、窒化ガリウム(GaN)を選んで研究しておられました。超高真空が必要なエピタキシャル成長技術では結晶の品質はよくなかったのですが、気相成長法にシフトしたところ、結晶の品質が高まり、よく光るようになったそうです」

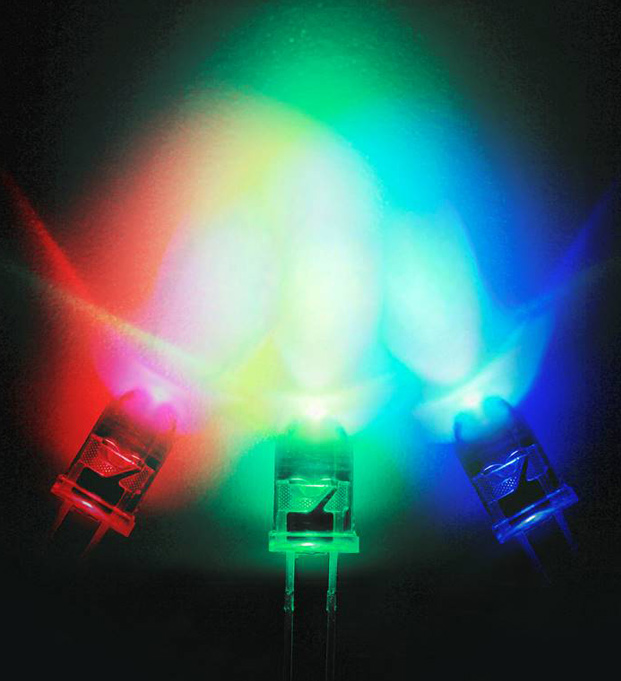

青色LEDの開発により青、赤、緑の光の三原色がそろい、

すべての色が表示できるようになり、用途が多様になった。

─GaNがユニークな材料であったことを強調しておられます。

「赤﨑先生がGaNを選んだのは、結晶自体の堅牢さです。セレン化亜鉛(ZnSe)なども青く光りますが、結晶がもろくて寿命が短い。普通の賢者は結晶を低温で作れるⅡ-Ⅵ化合物を選び、1000℃以上の高温成長が必要なGaNには手をつけないでしょう。しかし、赤﨑先生はあきらめずに、できないかもしれないことにチャレンジされた。人に使ってもらわなかったら研究はだめだという企業魂を強くもっておられたので、GaNのタフさへのこだわりを捨てずに研究を続けられた。結局、ZnSeは1時間しか光らず、その後SONYなどが100時間光らせたけれど、そこまでで終わりました」

─名大に移られた赤﨑先生の研究室に加わられたのですね。

「赤﨑研究室に配属していただいた私は、先生が松下時代に作ったGaNの結晶を見せてもらって『これだ』と思い、難しさもわからないままのめり込みました。自分だったらできる、という根拠のない自信もありました。当時の私は赤﨑先生の手の中であばれている孫悟空という感じだったのでしょうね」

─今は、同じ材料で高周波や高電圧用素子に挑戦しておられます。

「半導体の理論として、ギャップが大きい方が高周波に向くというのは自然の流れですが、当時はパワーデバイスに取り組む人はあまりいませんでした。青色レーザーで寿命が長いことがわかったのと並行して、高周波への応用が出てきました。タフな材料でなければいけないのは、パワーデバイスや高周波デバイスでも同じです。紫外線LEDやレーザーとしては、GaNの仲間以外には実用化されないでしょう。また、高周波用素子としては、周波数が高くなると素子寸法が小さくなり、絶縁破壊電界が高くないとパワーが出せなくなることから、GaNが最も有望です。高電圧を扱う素子としては、生産性の点ではLEDの製造経験がある点では、GaNが一番ですが、さまざまな材料がいずれ用途に応じて使い分けされると思います」

「GaNのLEDに取り組んでいるのは産業界がほとんどですが、高周波や高電圧用のデバイスは、世界でもまだ応用が進んでいないので産業界より大学がやるべきことも山積しております。しかし、大学でやるだけやってあとは企業に努力してもらおうというスタンスでは社会実装は進みません。企業に本気になってもらうには、大学側が一歩踏み込んで、実際にできることを見せなければいけません。半導体なら何回でも動くところまで、バッテリーなら何回充電しても劣化しないことを見せる。いっしょに汗を流してくれる人でないと、企業は生産を開始できません。大学の研究施設でイノベーションを起こすところまでを一気通貫で、と考えています」

─元素戦略プロジェクトでも、理論から材料創製まで一貫した取り組みを進めています。

「機能発現の機構を明らかにして別の元素で発現させるのは素晴らしい科学技術と設計技術です。これにより、希少元素の取り合いや生産国の囲い込みに巻き込まれなかったのは、素晴らしい成果でした。一方で、代替技術はプロセスコストがかさんで高コスト化する可能性もあり、今後はシステムとの連携で総合的に研究開発目標を決めることが大切になってくると思います」

「最終的な応用を考えれば、一つの材料でできることは限られています。例えば、コロナウイルスを深紫外線LEDで不活化するシステムを共同研究先の企業が開発したのですが、LEDチップだけでなく、深紫外線で劣化しない高分子材料、フィルター材料などさまざまな新材料が必要でした。元素戦略でも、一つの材料だけでなく、複数の材料を組み合わせることで応用をもっと広げてほしい。情報を発信して、新たな連携を作る試みを進めてほしいと思っています」

─ガリウムは希少元素でもあります。希少元素の課題にどう対応していけばいいでしょうか。

「確かに、ガリウムの生産量では現在、中国が最多です。ただし、製造過程をよく見ると、ガリウムは同じ族のアルミニウムの原料であるボーキサイトからさらに精錬して製造されます。したがって、ギニアやオーストラリアなどボーキサイトの埋蔵量が多いアルミニウム生産国は潜在的なガリウム生産国となります。しかし、これまではガリウムは残渣として捨てられてきました。精錬技術があってコスト的にもビジネスになれば、生産してくれるはずです。このように、商品価値がわからなかったり精錬技術がなかったりするために、もったいなくも捨てられていた元素は他にもありそうです。宝に変えられる可能性があります。日本としてはグローバルな埋蔵量調査と、精錬技術の提供によって資源国をサポートしながらいっしょにビジネスを行うこと、さらには、技術やビジネス面での連携だけでなく、日頃から政府レベルでよい関係を構築する戦略的な互恵関係が重要です」

─AIやデータ科学の発展で、物質材料科学も変革の時期を迎えていますが、発展の鍵はどこにあるでしょうか。

「私の関連する分野でもそうですが、多くの分野でデータベースやデータサーバーの構築は今まさに取り組まれていることと思います。その活用には、より正確で、かつ研究者にとって使いやすいデータベースやデータサーバーが必要です。材料を使えるようにするには精錬や反応などの様々な製造プロセスを経る必要がありますが、その実験を何度も繰り返すのは限界があります。できるだけ少ない実験回数で最適な条件を引き出す、それを解析が得意な人がやってくれたらありがたいし、ユーザーとしては、ワンクリックで使えるようなソフトがほしい」

「うまい活用法が見つかれば、きっかけとなってどんどん発展すると思います。これまで不可能と思われていたことができるようになるという成功例をいちばん先に見つけるのが重要です。そのためには、それぞれの分野で力のある若い研究者を育てることが肝要です」

─これからの日本の物質材料研究の発展のために必要なことは何でしょうか。

「困難に挑戦できる環境、とくに若い研究者が安心して挑戦できるシステムが何より重要です。そして、さまざまなプロジェクトに最適な分野融合と人材融合により、解決できない問題はないと確信していますので、これからも世界と互角以上に戦える戦略、組織づくりを期待しています。プロジェクト型研究開発では、博士課程から博士課程修了後数年くらいの若い研究者が中心となりますので、彼らがプロジェクトを終えたときに、生活の心配なく安心して次にチャレンジできるシステムを是非つくっていただきたいと思います」

─この分野をめざす若い研究者へのアドバイスを。

「昔は欧米の後追いでもなんとかなっていましたが、これからは皆さんが世界の最先端に立ち、リーダーとなってその分野の人たちを先導しなければなりません。自分の考えや直感は間違っていないという信念がないとリーダーを続けるのは困難です。信念をもつためには基礎力をしっかり身につけておくことが大切です」

あまの・ひろし

名古屋大学教授。未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター長。

2014年、高品質の窒化ガリウムによって青色LEDを開発したことで、赤﨑勇、中村修二の両博士とともにノーベル物理学賞を受賞。

現在は窒化ガリウムを使って、次世代パワーデバイスの開発を進めている。

─アモルファス酸化物半導体IGZO、鉄系超伝導物質、さらにアンモニア合成触媒と、研究対象の材料は驚くほど多様です。これだけさまざまな分野で成果を挙げられている秘訣はなんでしょうか。

「鍵は電子にあります。物質の性質は元素だけでは決まりません。構造も同じくらい重要なんです。物質の機能を決めるのは電子の状態であり、電子の状態を支配しているのが元素と構造だからです。構造から機能にもっていくのがポイントです。鉄だから超伝導にならないということはないと考え、酸素では全くダメでしたがヒ素やリンとの層状構造の化合物では簡単に鉄が超伝導になりました。びっくりした人も多かったでしょう。ガラスでいい半導体ができるはずはないと考えられていて、他の研究者はもっぱら結晶に取り組んでいましたが、アモルファスでも電子がよく動くモデルを考えて材料設計したのが透明アモルファス酸化物半導体(TAOS)で、その一つがIGZOです。アンモニア合成触媒はC12A7という石灰とアルミナから構成された物質でセメントの成分としてよく知られたものをエレクトライド (電子化物)にしたもの。そのユニークな構造から生じる電子状態に注目して、新しい電子物性を見出して、使える材料にまでもっていきました。対象とした物質はさまざまですが、ずっと電子の動きに注目してやってきたということです」

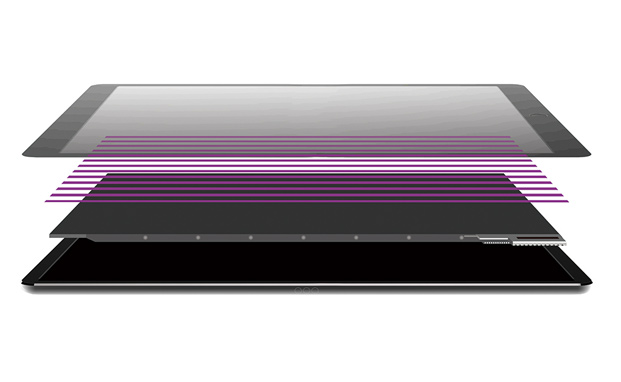

スマートフォンのディスプレイ。IGZOはそのコア技術となり、

高解像度ディスプレイの急速な普及をもたらした。

─化学というより物理に近そうです。

「物理を化学で考えるというやり方でしょうか。鍵は電子がスルリと壁を越える『トンネル効果』にあります。普通の酸化物は電子にバリアがあって動けませんが、トンネル効果が生じるような構造にすればあっというまにバリアフリーになる。昔からよく知られていたありふれた物質を手を加えることで、素晴らしい機能を発現させることに物質材料科学の面白さがあると思っています。物性物理の研究者と違うのは、学理そのものだけに興味があるのではなく、私は常に材料として『社会で使える』ことを考えていることです。材料として使うには瞬間風速の性能ではダメで、何より安定性が求められます。例えば候補物質の特性はよくても吸湿性があったりすれば使えません。使われてこそ、材料なのです」

─使われるためには企業の役割も重要ですね。

「材料は生産現場の実機で製造するといろいろな課題が見えてきます。ラボレベルでは不十分なんです。IGZOのトランジスタはだれが作製しても性能が出ますが、実際にディスプレイを作って検討すると、トランジスタの動作中にバックライトの強い光が長時間にわたってあたっていると特性が劣化してしまうことがわかりました。そこで、企業はIGZOトランジスタを巧妙な方法で遮光することで問題を解決しました。産業界は、本気で作るとなるといろいろなことを考えるプロです。面倒なことをしても是非使いたいと思わせる材料を開発しなければなりません」

「もう一つ、材料開発で重要なのはタイミングです。特許出願が早すぎると、実用期には特許が切れてしまいます。IGZOの場合はTAOSの基礎研究から数えてTFTにするまでには約10年かかり、特許出願は2004年になりましたが、ちょうどよかった。液晶ディスプレイに高精細化が要求され始め、世界を席巻していたアモルファスシリコンのトランジスタの性能では間に合わなくなってきていた時期で、IGZOならアモルファスシリコンではできない高性能なディスプレイが可能になったのです。日本のメーカーと共同で実用化しようと、JSTやNEDOの勧めに従い国内の大手電気メーカに話をもっていきましたが、自分たちの技術でやる、あるいは時期尚早と言われ、実現しませんでした。そうこうするうちに、Nature誌に論文が掲載されると直ちに韓国のメーカーがコンタクトを求めてきました。初めは何でも情報収集をするという活動の一環だったのですが、試しに作製したTFTが論文通りの性能がでたので、本気になって研究しだしました。サムスングループ(韓国)でも中央研究所ではなく、本体であるサムスン電子が2008~2009年に国際会議でIGZO-TFTで駆動するディスプレイを発表したのを機に、業界全体が動きました。続いてシャープ(株)も取り入れました。産業界はそういうものですね。アップル(米)も、私が国際ディスプレイ学会でIGZOを発表したのを聞き、ディスプレイ会社に資金を出してIGZOをやるよう依頼しました。実用化したのは、サムスン、シャープ、そしてLGエレクトロニクス(韓国)などです。IGZOの採用で、液晶ディスプレイの寿命(進化)は2005年から20年延びました。有機ELにも使われていますので、IGZO-TFTはある意味でディスプレイでは世界制覇したと思います」

「IGZOは200℃でも動作するTFTが作製でき、漏れ電流もきわめて小さいので、アモルファスシリコンとは全く異なる方向にも転がり始めました。例えば、メモリへの応用。(株)東芝、サムスンなどが熱心に研究をしています。すでに実用化している材料なので企業には信頼感があり、取り組みの勢いは加速しています。企業はNature誌やScience誌に出ているだけの材料は信用しませんが、一度実用化している材料はすぐに信用してくれます」

─元素戦略プロジェクトでは、企業が本気になるような材料の開発をめざすということでしょうか。

「はい。そこで大切なのはあくまでも新しい科学の発想です。元素戦略プロジェクトでは、希少元素代替を表に出すのではなく、一貫して新しい科学に基盤が置かれたことで、現場はやりやすく、自由な発想で研究ができました。面白いアイデアも出てきました。10年という時間があったのもありがたかった。ただ、最後は社会に対して成果といえるものを作らなければならない、そういう覚悟で臨んでいます。そうした追究の先に、元素戦略がめざす、希少元素に頼らずにすむ世界も実現するはずだと考えています。新しい発想、新しい科学の発想があれば結果的にそういうものができるんです。」

「企業は、もうかりそうなところは一生懸命やっているので、公開しないものの、内部では研究が相当進んでいる場合が多々あります。そのような領域では大学の研究者は簡単には勝てません。そういう企業の研究者の顔がもっと見えてほしい。企業の研究者の顔が見えると、学生やポスドクも企業のことがわかってきます。大学だけでなく、企業の研究者も元気になることが大切です」

─大学と企業、それぞれに役割がありますね。

「大学が勝てる要素は新しい課題と学生の若い力です。特に大学院生の力はすごい。正月も泊まり込んで実験をやる。やるなといってもやる。そういうのがいい。私自身の経験でも、アイデアは夜中に浮かぶことが多く、そんなときは夜明けが待ち遠しい。やってみると、結果はだいたいダメですが。論文になるならないより、とにかく研究が面白い、夜明けが待ち遠しい、といった気持ちが大切だと思います。もっとも、最近は、朝早く大学に行って実験をやろうとすると、学生に『僕がやるから先生は邪魔』と言われてしまいます」

─AIやデータ科学の発展で研究が変わろうとしています。役立ちそうですか?

「自分たちのように新しい芽を創ることをめざしている者は現在のデータ科学はそれほど大きな期待をしていません。データで研究の核発生、つまり新たな種をつくるところは未まだできません。ただ、仮説を立てる際にAIを使うことはあるかもしれません。私の研究の進め方は、仮説ありきです。その仮説は必ずしも正しくなくてよい。ある方向に踏み出すときの指針となり、指針があれば軸を決めて走り出すことができる。走り出して、方向が違ったら修正すればいい。AIから出てきた仮説と自分が思っている仮説を照らし合わせる、といったことはできると思います」

─これからの物質材料科学の発展のために重要なことは何でしょうか。

「物質材料研究を同じ分野の研究者の中だけでやっていてはダメです。越境して殻を破らなくては。そのためのシステム、ファンディングが必要です。大学院も大括り化して縦割りの人事はやめる。そして、『下克上』のシステムをつくる。つまり、やる気と才能のある若い研究者をピックアップして、思い切って自由にやらせるのです。決して甘やかさず、若手が自ら育っていく、そんな環境をつくりたい。かつてJSTのプロジェクトで、実施する研究にどういう意義があるのかを問うたとき、『先生が考えるほど単純ではない』と答えた若手がいましたが、そんな生意気な若者に期待しています。前の世代が簡単に理解できるようなことではなく、『わからないかもしれませんが』と言ってプレゼンするくらいのことをやってほしい。無理に行儀よくしようなどとは思う必要はない。元素戦略の研究はそういうふうにしたいと思っています。もちろんシニアも奮起して勝負しなければならないことはいうまでもありません」

「東工大の元素戦略研究センターでは、独断でそういう組織をつくりました。アジアを中心とする海外の教授に常駐してもらい、海外からの学生も混じり合って本当の意味の国際化も実現したいと考えています。また、福山秀敏先生が高エネルギー加速器研究機構の加速器などの大型研究施設を使うことを促進されたことで、若手がこうした施設を当たり前のように使い、つくばとの行ったり来たりで若い人の間の情報交換が大きく進みました。10年前には、これほど日常的に使うようになるとは思ってもみませんでした。互いに考え方の交流もできるようになって、若手にとっては大きな資産になったと思います。プロジェクトの成果の検討も、半年に1回ではなく、1カ月に1回は集まることを徹底しています。そうでないと活きのいいデータやアイデアに基づいた情報交換ができません。もちろん秘密保持はしっかりしています。うまくいかなかった結果が半年もたたないと出てこないのでは困ります。そのためにも物理的な距離が近いことは大切です」

─この分野の研究をめざす若い研究者への言葉を。

「新しい物質・材料は必ずできる。しっかり考えて、よく見ながら掘れば、水は出るんです。出ないのは掘り方が足りないからです。『社会の役に立ちたい』という思いを、ぜひ持ち続けてください」

ほその・ひでお

東京工業大学特命教授・栄誉教授。 元素戦略研究センター長。

液晶 ディスプレイや有機ELテレビに使われているIGZO半導体の創出、エネ ルギー産業などへの波及効果が期待される電子化物を用いた低温・ 低圧でのアンモニア合成方法の開発、常識を覆す鉄系超伝導物質の 発見など、卓越した研究を行っている

Interviewer’s Postscriptインタビューを終えて

あらためて感じたのは、企業が果たす役割の大きさです。佐川、吉野両先生は企業にいなければできなかったと語り、赤﨑先生も企業経験があればこそ、でした。そうした企業を巻き込んだ真の意味の産学連携を進めること、それが共通するご意見だったと思います。大学の研究者は従来よりも一歩踏み出し、企業の側が技術をみる目を持つ必要性も語られました。世界を変える成果がこれからも生まれるための連携の場作りも、元素戦略プロジェクトに期待したいと思います。

辻 篤子(つじ・あつこ)

中部大学学術推進機構特任教授。

朝日新聞社で科学を中心とした報道に携わり、2004 ~ 2013年には論説委員として科学技術や医療分野の社説を担当。2016年10月に名古屋大学国際機構特任教授となり、3年半にわたってジャーナリストの目で見た大学の姿を「名大ウオッチ」として名大ホームページに掲載、同題の文庫本が名大から出版された。

2020年6月から現職。